ビジネスにおける口コミ・レビュー/NPSについて

目次

現代のビジネス環境において、「顧客満足度」は単なる指標ではなく、企業の存続と成長を左右する重要な要素となっています。どれほど優れた商品やサービスを提供していても、顧客が満足していなければ、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得にはつながりません。

昨今はSNSやレビューサイトの発達により、顧客の声が広範囲に影響を与える時代になりました。満足した顧客はポジティブな口コミを広げ、企業のブランド価値を高めてくれます。一方で、不満を持った顧客の声は瞬く間に拡散し、企業イメージに深刻なダメージを与える可能性もあります。

皆様も飲食店を選ぶときやネットで商品を購入する際、誰かの体験談や評価を参考にしたことがある方も多いのではないでしょうか。こうした“お客様の声”は、いまや企業のブランドイメージや売上に直結する重要な要素となっています。 そして近年では顧客満足度を測る手法として、口コミだけでなく「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」という指標にも注目が集まっています。

今回のコラムでは顧客満足度を測るための手法のうち、口コミ・レビューとNPSの重要性とその活用方法についてご紹介いたします。すでに口コミやアンケートなどのデータは取っているものの、「どう活用すればいいのか分からない」とお悩みの企業の方、また、これから運用を始めようとしている方にとっても、今回の内容が、販売促進や顧客満足度の向上につながるヒントとなれば幸いです。

1.口コミ・レビュー/NPSとは

【口コミ・レビューとは】

口コミ・レビューとは、実際に商品やサービスを利用した顧客からの率直な意見や評価であり、購入や利用を検討する際の有益な情報源として広く活用されています。多くの場合、★の数などの点数評価や、自由に書けるコメント形式で投稿されており、商品やサービス単体の評価を知ることができます。実際の利用者によるリアルな声を参考にすることで、消費者は安心して商品やサービスを選ぶことができます。企業にとっても、その声をもとに商品開発やサービス改善につなげることが可能です。つまり、口コミやレビューは、消費者と企業の双方にとって大きなメリットをもたらす可能性を有した、非常に重要な情報の仕組みといえます。

【NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは】

NPSは顧客のロイヤルティ、つまり「企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるか」を数値化できる手法だと言われています。「この商品・サービスを他の人にどのくらい勧めたいと思うか」を0〜10点で尋ね、その回答からお客様のロイヤルティを数字で可視化します。単なる満足度ではなく、「どの程度“推したい”と思っているか」を測る点が特徴です。口コミやレビューが「使ってみた感想」や「良かった点・悪かった点」といった体験の共有であるのに対し、NPSは「このブランドを他人に勧めたいか」という関係の深さを示します。スコアを見ることで、

・他者にすすめたいほどのファンなのか、

・それなりに納得しているレベルなのか、

・不満を抱え、他人にはすすめたくないのか、

といったお客様の気持ちの段階を数値で把握することができます。NPSは、こうしたお客様との“心の距離”を継続的に見える化することで、私たちがどれだけ信頼され、愛されているブランドなのかを客観的に示す指標です。単なる数字ではなく、お客様との関係の深まりを映す鏡として、今後のサービス改善やファンづくりに活かしていくことが期待されています。

2.それぞれの特徴

両手法とも顧客満足度を高めたり、販売促進につなげたりするうえで欠かせない重要な役割を担っています。いずれも顧客の本音を知る手段であることに変わりはありませんが、その性質や活用方法には大きな違いがあります。ここからは、「口コミ・レビュー」と「NPS」それぞれの特徴やメリット・デメリットについても詳しくご紹介していきます。

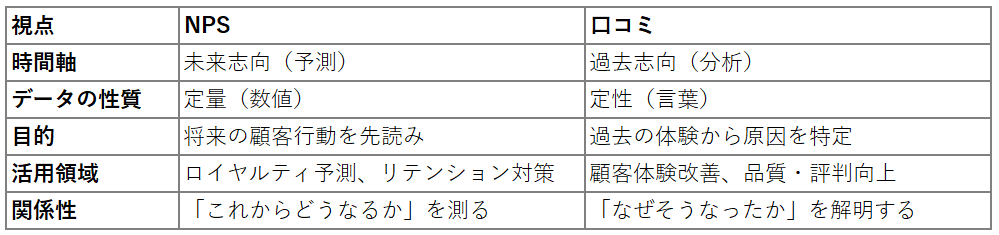

【口コミは現在を測り、NPSは未来を測る】

口コミ・レビューとNPSの最大の違いのひとつが、「時間軸(現在分析か、未来志向か)」にあります。以下では、その違いを軸にして両手法の特徴・活用方法・組み合わせ方をわかりやすく整理します。

■口コミは「現在の体験を記録するデータ」

一方で、口コミは顧客がすでに経験した出来事を振り返って記述いただく質問です。

「よかった」「悪かった」「また使いたい」など、過去の体験をもとにした感情や評価が中心です。

例:「スタッフの対応が遅かった」「期待以上のクオリティだった」

💡 口コミは“現在の経験”をデータ化した記録。

活用イメージ(現在分析の活用)

・投稿内容を分析して不満点を特定(サービス改善に活用)

・ポジティブ口コミを抽出してマーケティング素材に活用

・ネガティブな声をCS(カスタマーサポート)改善に反映

要するに、口コミは「現在の顧客体験をどう改善するか」を示す振り返りデータです。

■NPSは「未来を予測する指標」

NPSは、「あなたはこの商品(サービス)を他の人にすすめたいと思いますか?」という未来の行動意向を問う質問です。つまり、NPSは顧客が今後どんな行動を取るかを予測する“先行指標”となります。

例:「NPSが高い顧客は、翌月のリピート率が1.8倍」

💡 NPSは“これからの顧客行動”を示す未来志向の温度計

活用イメージ(未来志向の活用)

・新サービスのリリース直後にNPSを測定 → 将来の定着度を予測

・NPSが高い層の特徴を分析 → ファン育成施策を設計

・NPS低下を早期発見 → 離脱リスクを先読みして対策

要するに、NPSは「これから顧客がどう動くか」を示す予兆データと言えます。

【口コミ・レビューとNPSのメリット・デメリット比較】

続いて、「口コミ・レビュー」と「NPS」のそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

■口コミのメリット

① リアルな顧客の声が得られる

自由な文章表現の中に、顧客の体験・感情・具体的な状況が詰まっているため改善点を直接的に発見できる。

② マーケティング効果が高い

他の顧客が口コミを参考に購入・来店を決めるケースが多く、ブランドの信頼形成に直結する。

③ 企業へのフィードバックが自発的

アンケートよりも自然発生的で、リアルな顧客の温度感を把握できる。ポジティブな口コミはプロモーションにも活用可能。

④ 感情データとして活用できる

AIによる感情分析やテキストマイニングにより、「満足の理由」「不満の要因」を抽出できる。

■口コミのデメリット

① 偏り・ノイズが多い

投稿者は体験が極端なケース(すごく良い or すごく悪い)が多く、全体像を正確に反映しない。

② 感情的・主観的な内容が混ざる

データとして定量分析するには、テキストの整理・分類・フィルタリングが必要。

③ 信頼性のばらつき

虚偽の投稿・悪意のあるレビュー(炎上・競合攻撃など)が混ざるリスクも。

④ 継続的な比較が難しい

自由投稿形式のため、時期ごとの変化を定量的に比較しにくい。

■NPSのメリット

① 数値で顧客ロイヤルティを可視化できる

シンプルな質問(「おすすめしたいですか?」)で、ブランドやサービスへの信頼・愛着を数値化できるため、KPIとして経営判断や戦略比較に使いやすい。

② トレンドの変化を追跡しやすい

定期的に実施することで、改善施策が顧客満足度にどう影響したかを把握できる。

③ 業界・他社との比較が可能

調査方法が統一されているため、同業他社や市場平均との比較が容易。

④ シンプルで導入しやすい

1問+自由回答というフォーマットで、顧客の負担が少ない。

■NPSのデメリット

① 数値の背景がわからない

「なぜ推奨/批判したのか」という理由はスコアから読み取れない。

② 文化や業界によって基準が異なる

国民性・業種・価格帯によって「10点をつけやすいか」が変わる。

※日本では控えめな評価をする傾向が強く、非常に満足していても「10点満点中8点」と答える人が多い。

※日用品・公共サービス・通信業界など、生活インフラに近い業界では「そもそも他人に勧める」という行動が起こりにくい等。

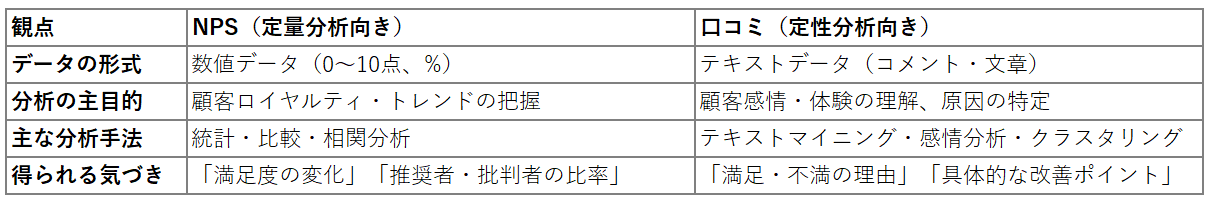

特徴まとめ

3.収集したデータの活用方法

口コミ・レビューやNPSなどのフィードバックは、活用してこそ価値が生まれます。「何が求められているのか」「どこに課題があるのか」を見極め、そこから改善につなげていくことが重要です。ここからは口コミ・レビューとNPSが、実際にどのように分析に使えるのか、実際に収集したデータの活用例を紹介いたします。

【口コミ・レビューの分析方法と活用例】

口コミはテキストデータ(定性情報)のため、「感情」や「理由」の分析に最適です。

自然言語処理(NLP)やAIツールを用いると、定量化も可能になります。

◆ 1. テキストマイニング分析

顧客コメントを形態素解析して「よく使われる単語・フレーズ」を抽出。

ポジティブ/ネガティブな要素を視覚化(ワードクラウドなど)。

例:「“丁寧”“早い”が上位 → 接客品質が高評価」「“遅い”“冷たい”が上位 → 対応改善が必要」

◆ 2. 感情分析(センチメント分析)

AIが文脈からポジティブ・ネガティブ・ニュートラルを判定。

商品別・期間別に感情の傾向を数値化できる。

例:「口コミのポジティブ率が昨年比+12% → 改善施策が好評」

💡 口コミ分析のポイント

感情やテーマを定量化することで、定性的データを「数値化」できます。

SNSや外部口コミサイトも含めると、ブランド全体の評判監視(レピュテーション分析)にも応用可能です。

【NPSの分析方法と活用例】

NPSは定量データとして扱えるため、主に数値分析・傾向分析に強みがあります。

以下のような手法で使われます。

◆ 1. スコア分布分析

各顧客のスコア(0〜10点)を分布化し、推奨者・中立者・批判者の割合を算出。

期間比較(例:Q1→Q2)で変化を追跡し、改善効果を可視化。

例:「改善施策後、批判者が30%→18%に減少」

◆ 2. セグメント別分析

属性(年代・利用回数・商品カテゴリなど)ごとにNPSを分けて比較。

特定の顧客層の満足度を深掘りできる。

例:「若年層のNPSが高い一方、シニア層では低い → サポート体制の課題」

💡 NPS分析のポイント

「スコアの変化」だけでなく「批判者→推奨者への転換率」を見ると実践的です。

自由回答をテキストマイニングで補強すると、原因分析が一気に深まります。

4.まとめ

「現在の体験への評価」を測る口コミ・レビューと「未来の行動意図(再購入・紹介)」を測ることができるNPSは前述のとおり、異なる特性を持ちます。

効果的に活用するには目的に合わせて使用することが何より重要となります。当社では店舗運営や販売促進業務でこのように集計したお客様の声を活用しております。

本コラムが「口コミやNPSを集めているけれど、うまく活用できていない」「改善の方向性が分からない」というような方の参考の一つになれば幸いです。